«Я потерял свой дом». Безмолвные травмы арцахских подростков

- 23:55 04.05.2025

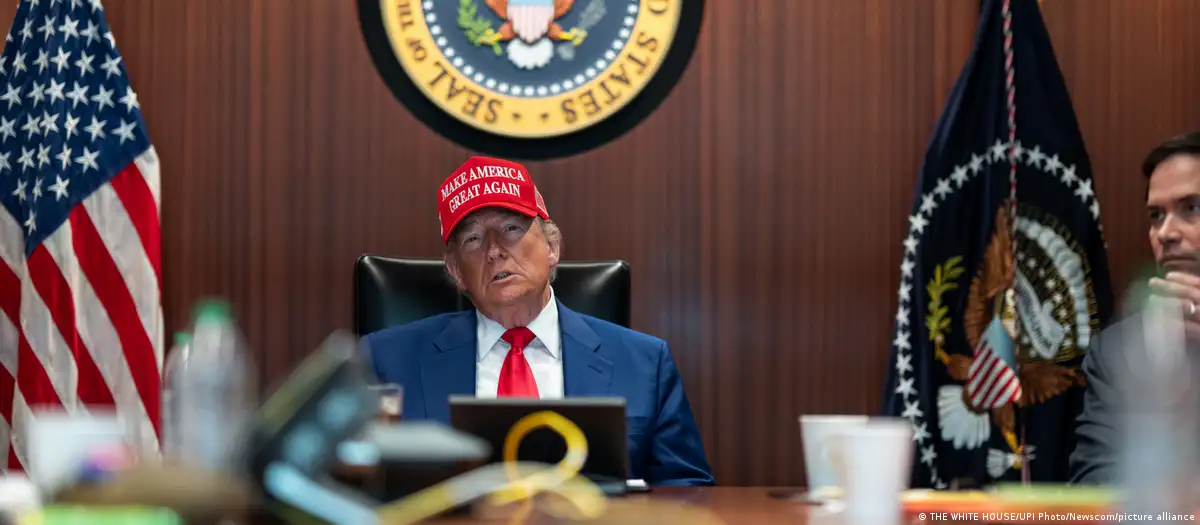

Степанакерт, июль 2023 г.

13-летний Арсен (имя изменено) когда-то был подвижным и живым мальчиком. Но после того, как он и его семья были вынуждены покинуть Арцах в результате депортации, Арсен изменился до неузнаваемости. Он мало говорит, избегает общения и даже не хочет выходить из дома.

Мать несколько раз пыталась отвести его к психологу, но мальчик упорно отказывался. «Мой ребенок словно застыл изнутри. Он ничего не говорит, но я вижу, какую ожсточенную внутреннюю борьбу он переживает», — говорит мать.

Подобных историй много. Подростковый возраст и так является психологически уязвимым периодом, а на фоне депортации, потерь и разрушенной идентичности этот период становится еще более сложным.

14-летняя Анна (имя изменено) переживает эту боль иначе. Ее семья живет в Ереване уже 1,5 года. Анна ходит в школу, учится хорошо, говорит на красивом и литературном армянском языке, но ей неловко «переводить мысли».

«Я все пытаюсь что-то сказать на диалекте, но приходится формулировать это в литературной форме. Мне всегда интересно, будут ли окружающие смеяться, если я выражусь на диалекте», — говорит Анна.

Самое болезненное для Анны — страх потерять свой говор, язык и культуру. Для нее это не просто язык. Это идентичность, память, семейное тепло.

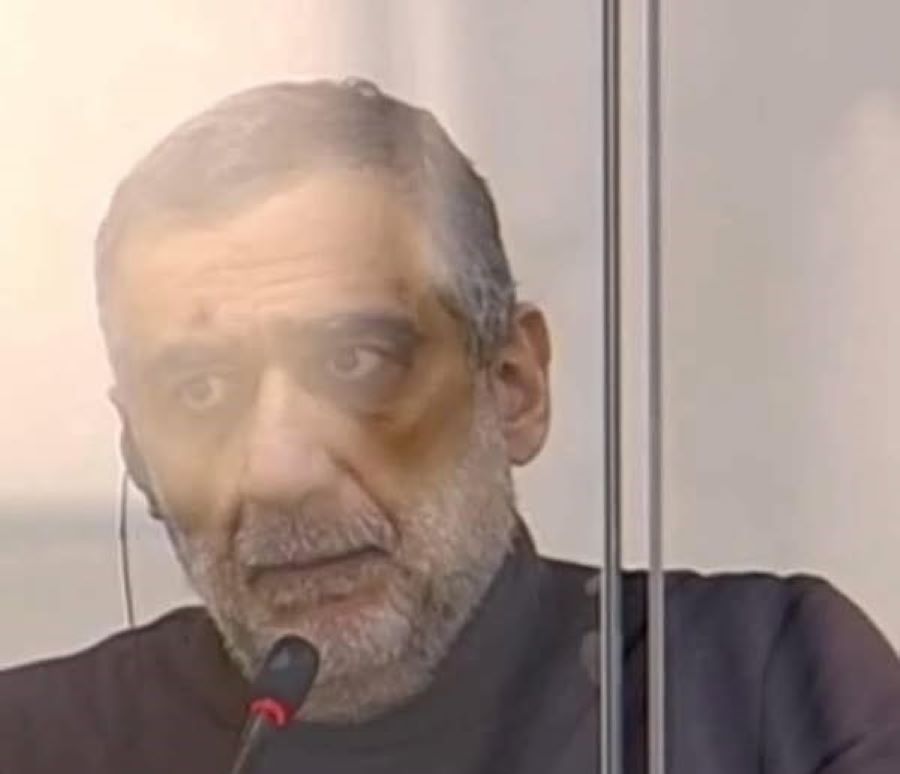

Психолог Гегануш Сафарян, которая в последние месяцы работает с детьми и подростками, перемещенными из Арцаха, говорит, что такие чувства естественны. «Диалект — это не просто речь. Это часть нашей национальной памяти. Когда ребенок лишается своей среды обитания — дома, улицы, диалекта, он теряет пласты своей идентичности. Эти потери могут превратиться в молчаливую травму — глубокую, порой невыраженную боль, которая годами живет внутри человека», — отметила психолог в интервью Step1.am.

По словам психолога, насильственная депортация из Арцаха не только оторвала детей и подростков от места их рождения, но и лишила чувства защищенности и внутреннего равновесия. «Дом, как физическое пространство, является элементом воспоминаний, историй и идентичности для ребенка. Когда ребенок теряет свою деревню, школьный двор или деревья своего детства, это психологическая травма», — говорит Гегануш.

По ее словам, особенно остро все это сказывается на подростках. «Поскольку подростковый возраст считается переходным, изменения происходят как на физиологическом, так и на эмоциональном уровне. На этом этапе человек формирует свою идентичность. Вот почему ему трудно адаптироваться к новой реальности».

Что могут сделать родители? Эксперт подчеркивает, что родители являются основным звеном в восстановлении психической устойчивости ребенка. Очень важно, чтобы родитель присутствовал, слушал и принимал, не осуждая.

«Очень важно дать детям чувство защищенности, понимания, то есть в любой проблеме родитель должен быть рядом с ребенком бескорыстно, без условий. Это очень важное условие для ребенка, он должен чувствовать и видеть, что в сложных психологических ситуациях он не один. Будьте рядом с ребенком, сопереживайте, старайтесь слушать без критики, и самое главное, давайте ребенку выражать свои эмоции. Никогда нельзя обесценивать эмоции, например, говорить — ты сильный, не плачь, или мальчики не плачут», — подчеркивает Сафарян.

Молчание Арсена, «переведенная» мысль Анны — все это различные проявления молчаливой травмы. Невидимой, но глубокой. Общество, школьная система, местные сообщества и особенно семья — все они играют свою роль в том, чтобы это молчание было услышано.

Мариам Саргсян